Parco Nazionale dello Stelvio (Parco Stelvio Trentino)

Parco naturale Adamello-Brenta

Parco naturale di Paneveggio-Pale di San Martino

Parco naturale delle Dolomiti di Sesto

Il percorso artistico e culturale

Le città Trento storia arte provincia Bolzano storia arte provincia

Piccolo lessico Broz Canederli Concilio di Trento Dolomia Nosiola Ötzi Speck Teroldego Tirolo

Personaggi celebri Cesare Battisti Damiano Chiesa Alcide De Gasperi Antonio Rosmini Giovanni Segantini

Centri minori Arco Bressanone Brunico Canazei Madonna di Campiglio Merano Ortisei Riva del Garda Rovereto Vipiteno

Panorama in Val Passiria (Alto Adige) Panorama di Cavalese (Trento) Panorama di Bolzano Panorama di Corvara (Bolzano) Il Cimon della Pala (Dolomiti) Il duomo di Bressanone (Bolzano) Merano: Castel Winkel Veduta di Riva del Garda

Parco Nazionale dello Stelvio Parco naturale Adamello-Brenta Parco naturale di Paneveggio-Pale di S. Martino Parco naturale delle Dolomiti di Sesto L'Economia Cenni Storici Il Percorso Artistico e Culturale Il Medioevo Il tardo Medioevo Il Rinascimento Il Seicento e il Settecento Dall'Ottocento ad oggi

Le Città Trento Le Piramidi di Terra La Nascita dei Dolomiti

Trentino-Alto Adige 1.1 Trentino-Alto Adige 1 Trentino-Alto Adige 2 Trentino-Alto Adige 3

Mass media News Web Radio e Tv Edicola del Trentino-Alto Adige

GEOGRAFIA ITALIA TRENTINO-ALTO ADIGE

PRESENTAZIONE

Il Trentino Alto Adige è una regione autonoma a statuto speciale (legge costituzionale del 26 febbraio 1948).

Lo statuto riconosce parità di diritti ai cittadini di qualunque gruppo linguistico e ne salvaguarda le caratteristiche etniche, culturali e linguistiche.

Questo perché la regione presenta un paesaggio culturale diviso in due parti ben definite, la provincia di Trento di matrice italiana, e quella di Bolzano di matrice tedesca.

Trento ne è il capoluogo. (Rai Scuola Geografia Trento)

Sino alla fine del secondo conflitto mondiale la regione si chiamava Venezia Tridentina, appellativo introdotto nella seconda metà dell'Ottocento dal linguista Graziadio Ascoli per designare la parte nord occidentale delle Venezie.

Il Trentino-Alto Adige è la regione che si spinge più a Nord con la Vetta d'Italia (2.911 m).

È l'unica delle Venezie che non abbia contatti con il mare e confina a Nord con l'Austria, ad Ovest, fino allo Stelvio, con la Svizzera e dallo Stelvio al Garda con le province lombarde di Sondrio e Brescia.

A Sud e ad Est confina con le province venete di Verona, Vicenza e Belluno. La sua superficie è di 13.607 kmq, con una popolazione complessiva di 1.077.932 (2022) abitanti (densità media di 69 abitanti per kmq).

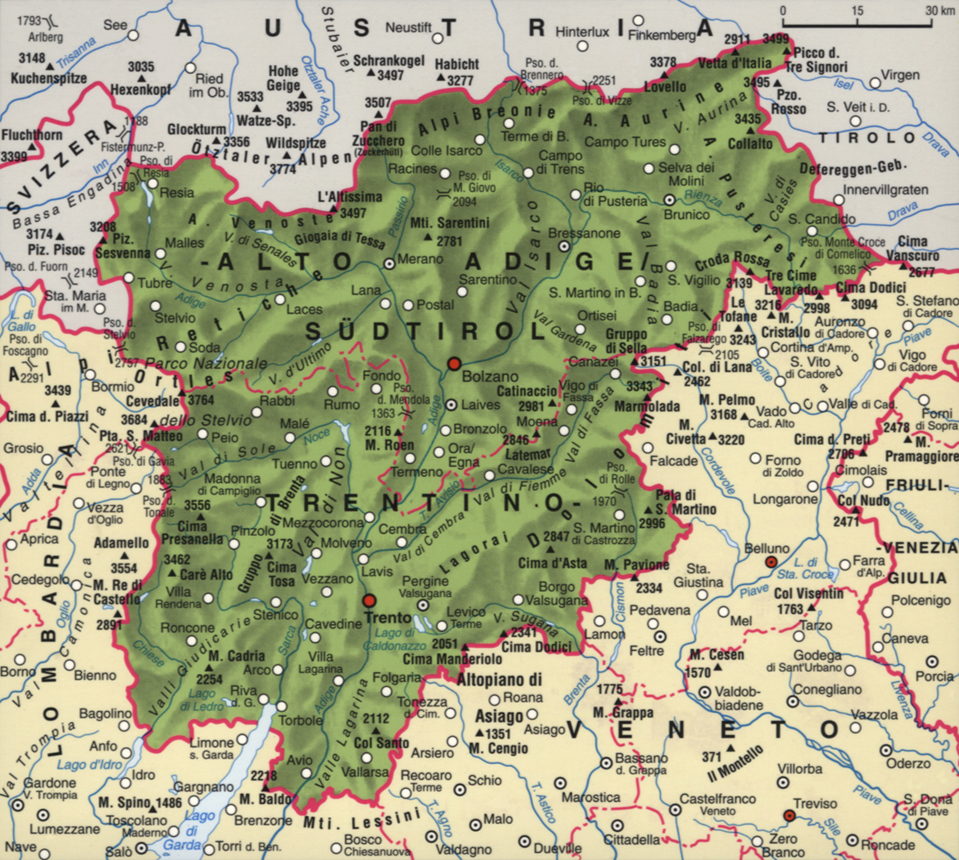

Cartina del Trentino-Alto Adige

![]()

![]()

IL TERRITORIO

Il Trentino Alto Adige è interamente montuoso, la sua superficie è percorsa dalle Alpi Orientali che si suddividono in varie catene. A Nord, al confine con l'Austria, s'innalzano le Alpi Venoste, le Alpi Breonie e le Alpi Aurine; a Ovest si ergono le Alpi Retiche, in cui dominano il massiccio dell'Ortles-Cevedale (3.899 m) e il gruppo della Presanella-Adamello (3.556 m). La fascia orientale è occupata dalle Dolomiti, montagne di natura calcarea, in cui spiccano il massiccio della Marmolada (3.354 m), il Sella, il Catinaccio e il Sassolungo. Le Dolomiti sono rilievi molto particolari, sia per la loro composizione chimica (la dolomia è carbonato di calcio e magnesio), sia per la loro struttura, con numerose guglie, campanili, torri e bastioni. Le catene sono separate da valli e la più ampia di queste è la valle dell'Adige, il maggior fiume della regione (410 km). Esso nasce dal passo di Resia e scende verso Merano; bagna poi Bolzano e Trento e accoglie diversi affluenti, come l'Isarco e il Noce. Gli altri fiumi importanti, che non si immettono nell'Adige, sono il Brenta, che si getta nel Garda, e il Sarca, che sfocia nell'Adriatico. Molto numerosi sono i laghi, circa 630, quasi tutti situati oltre i 1.800 metri, e originati da ghiacciai. Il più esteso, se si esclude il Garda, è il Lago di Caldonazzo (5,4 kmq); il più elevato è il Lago Azzurro a 3.011 m s/m, mentre il più profondo è quello di Molveno (123 m). Tra gli altri laghi ricordiamo quelli di Carezza, di Ledro, di Levico, di Tovel e quello di sbarramento artificiale di Santa Giustina. I ghiacciai più estesi sono situati sui versanti dell'Adamello-Presanella, dell'Ortles-Cevedale, delle Alpi Venoste e delle Alpi Aurine, mentre quelli dell'area dolomitica sono piuttosto piccoli ad eccezione del ghiacciaio della Marmolada. La flora è tipicamente alpina ed è fonte di ricchezza per la regione: vi sono abeti, larici e pini. Il clima è quello caratteristico delle aree montane, con inverni molto freddi ed estati fresche. Nonostante il carattere impervio del suo territorio, la regione si collega facilmente sia all'Austria sia al Veneto, grazie ai numerosi passi, tra i più importanti Passo di Resia e del Brennero e i Passi ordoi, di Rolle e di Sella.

Panorama in Val Passiria (Alto Adige)

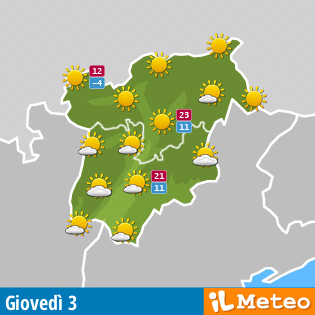

Meteo

![]()

![]()

Google map

Parco Nazionale dello Stelvio (Parco Stelvio Trentino)

Vedi Lombardia, Parchi nazionali e regionali.Parco naturale Adamello-Brenta

Istituito nel 1988, è la più vasta area protetta del Trentino. Si trova nella parte occidentale della regione, ricopre circa 620 kmq e comprende i gruppi montuosi dell'Adamello e del Brenta. Collegato con il Parco nazionale dello Stelvio e con quello svizzero dell'Engadina, il Parco naturale dell'Adamello-Brenta ospita una molteplicità di specie faunistiche e vegetali, che insieme allo straordinario paesaggio, creano uno scenario incantevole e singolare. Tra la cima dell'Adamello (3.554 m) e quella della Presanella (3.556 m) si incunea la Val di Genova, di natura glaciale, detta anche la Valle delle Cascate, tra le quali spicca quella bellissima di Nardis, che precipita per oltre 100 metri. Il parco è ricco di acque, i laghi abbondano e tra i ghiacciai si segnala quello dell'Adamello, uno dei più estesi d'Europa. La presenza dei due gruppi di montagne di struttura geologica diversa (il gruppo dell'Adamello e quello della Presanella sono granitici, quello del Brenta è di formazione dolomitica) è motivo di una notevole varietà ambientale: fino ai 900 metri si possono incontrare boschi di latifoglie, salendo invece dominano l'abete rosso e ancora più in alto il larice; oltre il limite degli alberi si trovano ampi pascoli, alternati a macchie di mughi e rododendri. La fauna è rappresentata da caprioli e cervi (particolarmente diffusi nei boschi), in alta quota vivono camosci, mentre ovunque si possono incontrare lepri e marmotte. Recentemente sono stati introdotti nel territorio del comprensorio anche stambecchi e orsi bruni provenienti dalla Slovenia. Ricchissima è la fauna avicola, i cui esemplari più pregevoli sono l'aquila reale e il gallo cedrone; frequenti sono gli avvistamenti di pernice bianca e di altri uccelli silvani che abitano le foreste del parco.Parco naturale di Paneveggio-Pale di S. Martino

Si trova nella parte orientale del Trentino tra le valli di Fiemme e Fassa a Nord, del Primiero con il torrente Cismon a Sud e del Vanoi ad Ovest. Istituito nel 1967, si estende per 19.100 ettari ed è caratterizzato da tre distinte unità geografiche e paesaggistiche. Nel settore settentrionale è presente la Foresta di Paneveggio, 2.700 ettari di pecceta tutelata da tempo; il settore Sud-orientale è occupato in parte dalla catena dolomitica delle Pale di San Martino; il settore occidentale comprende parte della catena del Lagorai. L'imponente complesso dolomitico delle Pale di San Martino, grande altopiano sedimentario a 2.600 m s/m, è testimonianza di mari tropicali e scogliere coralline presenti 250 milioni di anni fa, mentre le propaggini orientali della catena del Lagorai dalle pareti perfettamente lisce e verticali, nere, rossastre o verdastre, documentano quello che resta di antiche e dirompenti eruzioni vulcaniche di quasi 300 milioni di anni fa. Abbondanti sono gli specchi d'acqua, resti di antichi ghiacciai che colorano gli ambienti rocciosi e le praterie d'alta quota, e i torrenti che percorrono l'intero comprensorio. L'area offre gli ambienti naturali più vari: dalle pareti rocciose alle praterie e pascoli alpini, da torrenti impetuosi a tranquilli specchi d'acqua, da boschi di abete ai boschi misti a latifoglie, dai ghiacciai alle torbiere. La foresta di Paneveggio costituita da abeti rossi, dislocati tra i 1.500 e i 2.000 metri, è detta anche Foresta dei Violini poiché la fibra e le caratteristiche del legno di questi abeti sono particolarmente adatti alla costruzione di strumenti musicali che assumono una risonanza singolare. Si dice addirittura che Antonio Stradivari scegliesse qui i legni per i suoi violini. A quote inferiori, diviene predominante il faggio ma si incontrano anche abeti rossi, bianchi e aceri di monte, mentre più sporadici sono il tasso, la rovere, il frassino, il pioppo tremulo, il pino silvestre, l'ontano bianco e il sorbo degli uccellatori. Moltissimi arbusti arricchiscono il sottobosco, quali il sorbo montano, il nocciolo, il sambuco nero e rosso, il corniolo, la sanguinella, il biancospino e il crespino. In alta quota, dove predominano il pino cembro e il larice, si possono trovare anche salici, piante di mirtilli, rododendri, ontani verde, ginepri e l'erica. Notevole è la presenza di orchidee, tra le quali alcune piuttosto rare. Anche la fauna varia in modo considerevole: sopra i 2.000 m vivono marmotte, consistenti sono le popolazioni di cervo, di capriolo e di camoscio, e frequenti i voli dell'aquila reale. Anche in questa zona la fauna avicola è molto ricca, le specie più pregevoli sono il fagiano di monte, il gallo cedrone, la pernice bianca, il raro picchio tridattilo, il picchio nero, la civetta nana e la civetta capogrosso, l'astore, il gufo reale, il picchio muraiolo, il corvo imperiale, il fringuello alpino e il gracchio alpino. Diffusi sono anche la lepre, la volpe, l'ermellino, la donnola, il tasso, la martora, il ghiro, lo scoiattolo, la lince, il moscardino e mammiferi più piccoli quali toporagni ed arvicole.Parco naturale delle Dolomiti di Sesto

Approvato in data 22 dicembre 1981, il Parco si estende su una superfice di 11.635 ettari e comprende parte dei comuni di Dobbiaco, Sesto e San Candido. Delimitato a Nord dalla Val Pusteria, ad Est dalla Val di Sesto, a Sud dal confine con la provincia di Belluno e ad Ovest dalla Val di Landro, l'area ricopre il settore Nord-orientale delle Dolomiti comprese le Tre Cime di Lavaredo.L'ECONOMIA

L'economia della regione, fondata principalmente fino a trent'anni fa circa sull'agricoltura, è oggi trascinata dal settore terziario. La crescita del turismo, che negli ultimi tre decenni si è decuplicato, ha determinato una generalizzata prosperità della regione. Il terziario occupa il 64,6% della popolazione, l'industria il 27,2%, mentre il settore primario solo l'8,2%. La terra è aspra ma i trentini vanno fieri della loro agricoltura perché il suolo è sfruttato al massimo, e a prezzo di grandi sacrifici, e infatti ancora oggi l'agricoltura montana sudtirolese è la più prospera d'Italia. La superficie coltivata non è molto estesa a causa del clima e dell'altitudine. Sono diffusi ortaggi e cereali (avena, segale, grano e mais) e soprattutto le colture intensive di pere e mele. La produzione di quest'ultime rappresenta più della metà della produzione nazionale. Il Trentino ospita inoltre vigneti che producono uve pregiate e vini famosi, come il Cabernet e il Teroldego. Dall'uva si ricava inoltre circa un terzo degli spumanti italiani e grappe di alta qualità. Anche la produzione di formaggi è piuttosto incisiva, grazie all'elevato numero di caseifici sociali e all'allevamento di bestiame da latte nelle malghe di montagna. Dalle consistenti risorse boschive la regione ricava legname che viene venduto in tutta l'Italia del Nord. Nella Val di Cembra si estrae il porfido, che viene poi esportato all'estero. Lo sviluppo industriale è buono, anche per l'abbondanza di energia elettrica, tanto che la regione è al quinto posto per produzione di Kwh. I poli industriali si situano intorno ai due capoluoghi e sono costituiti da acciaierie, impianti chimici, meccanici, industrie edilizie, alimentari e tessili, inoltre il settore manifatturiero è diffuso sul territorio con attività quali la lavorazione del ferro, del legno e della carta. Per quanto riguarda il turismo numerosi centri (come Madonna di Campiglio, Ortisei, Canazei, Cavalese, Merano, Selva di Val Gardena, S. Martino di Castrozza, Vipiteno, Brunico) sono importanti stazioni di sport invernali e di soggiorno estivo. Frequentate sono anche le stazioni climatiche sul Lago di Garda, le più note sono Riva del Garda e Torbole. Le moderne strutture alberghiere, unite al fascino del paesaggio montano e dolomitico, sanno attirare ogni anno migliaia di turisti. La regione, al terzo posto per numero di alberghi, dopo Emilia Romagna e Veneto, ospita la metà degli impianti italiani di sci invernale e insieme alla Toscana, detiene la leadership nazionale nel campo dell'agriturismo, con iniziative rispetto alla tutela dell'ambiente e alla valorizzazione dei cibi e delle tradizioni locali.CENNI STORICI

In età neolitica ed eneolitica il Trentino Alto Adige fu abitato dai Liguri; nell'Età del Bronzo dai Protoitalici, mentre nella prima Età del Ferro dagli Umbro-italici e dai Veneto-illirici. In seguito sopraggiunsero i Romani, che vi realizzarono opere importanti, soprattutto potenziando l'agricoltura e arginando i fiumi. Nella zona tra Bolzano e Merano si possono trovare ancor oggi cognomi di chiara origine laziale e umbra. Ciò è dovuto al fatto che Roma regalava ai soldati in congedo la terra delle regioni conquistate, ottenendo così che i suoi domini fossero difesi, oltre che coltivati. Trento divenne romana nel 46 a.C. per editto di Giulio Cesare. Presto vennero create basi militari, insediamenti, strade: l'imperatore Claudio fece aprire nel 46 d.C. la famosa Via Claudia Augusta, che collegava Augusta Vindelicorum (l'odierna Augusta in Baviera) con il Sud passando dal passo di Resia e dalla Val Venosta. Per i Romani questo territorio era principalmente un punto di collegamento e transito per gli scambi commerciali Nord-Sud. Ma la natura del territorio non invogliava certo a creare centri urbani, i primi, più che città, erano infatti insediamenti e fortificazioni militari. Nel 297 d.C. l'imperatore Diocleziano trasformò Trento in uno splendido municipio. Tuttavia verso la fine del V secolo, quando l'Impero cominciava a sgretolarsi, anche le regioni periferiche caddero sotto il dominio dei nemici di Roma. In particolare il Trentino Alto Adige, alla morte di Teodorico (526) ospitò Alemanni e Baiuvari (Bavari provenienti dalla Baviera) e fu occupato da quest'ultimi, soprattutto nelle zone che in seguito furono chiamate Tirolo e Baviera. Intorno al 1000 nacquero i principati ecclesiastici di Trento e Bressanone per volontà di Corrado II il Salico. I conti della Venosta, che abitavano il feudo attualmente chiamato Tirolo, vennero nominati avvocati, cioè difensori del vescovo di Trento, ma si impadronirono del potere e usurparono di fatto questo territorio. Nel 1240 Alberto di Tirolo esercitò a Trento funzioni di podestà; in seguito, nel 1363, il vescovo trentino Alberto II offrì a Rodolfo IV, duca d'Austria, la contea del Trentino. Da quel giorno e fino all'unificazione di questa parte della regione all'Italia (1918), l'Austria dominò su questa terra. Nel 1500 il Trentino conobbe un periodo di splendore con Bernardo Clesio, principe vescovo dal 1514 al 1539, e con Cristoforo Madruzzo. Clesio, strenuo difensore dell'autonomia del suo principato, ruppe la lunga serie di vescovi germanici e boemi, spesso imposti dall'imperatore. Nel 1527 egli approvò una sorta di "costituzione" e alcuni codici che rimasero in vigore sino alla soppressione del potere temporale dei principi vescovi sancita da Napoleone nel 1802. Bernardo chiamò a Trento numerosi artisti e fece costruire castelli e chiese un po' ovunque, regalando alla città un periodo prospero e felice. Proprio a Trento negli anni dal 1545 al 1563, si tenne il famoso Concilio Ecumenico, che servì a ristabilire per un lungo periodo la supremazia della Chiesa romana in Italia e in Europa. Voluto dagli Asburgo che volevano superare la spaccatura che si stava ormai delineando all'interno dell'Impero, il Concilio divenne espressione della Controriforma.

Nel frattempo Ferdinando, conte di Tirolo, dichiarò nulli tutti i trattati precedenti e revocò le investiture di vescovi agli amministratori di quelle zone. Inoltre chiamò nella zona diversi ordini religiosi, Gesuiti, Francescani, Cappuccini e Domenicani, che costruirono nuovi monasteri. Ciò determinò il rafforzamento della religiosità cattolica anche grazie a pellegrinaggi, processioni e Passionsspiele (rappresentazioni sulla vita di Cristo). Colpito dalla peste nel 1630, il Trentino vide un progressivo indebolimento del potere vescovile che, nel corso dei secoli successivi, fu accompagnato dal risvegliarsi dell'idea di unificazione laica all'Italia. In seguito Napoleone, con il Trattato di Presburgo, assegnò il Tirolo e il Trentino Alto Adige alla Baviera. Questa decisione non piacque all'Austria, che mandò Andrea Hofer a capo di milizie popolari per togliere il Tirolo alla Baviera. Trento passò varie volte dall'uno all'altro dei contendenti, fino a che nel 1810 il Trentino, con il distretto di Bolzano, venne unito al Regno d'Italia. Ma esisteva il Trattato segreto di Toeplitz, che ridava la regione all'Austria. Così dopo il Congresso di Vienna tutto il Tirolo, compreso i principati di Trento e Bressanone, passarono nelle mani dell'Impero asburgico e Innsbruck diventò il capoluogo dell'intera provincia. Un'esigua opposizione liberale si concentrò a Innsbruck e Bolzano, ed era costituita principalmente da studenti e professori, che iniziarono ad essere sorvegliati dalla polizia. Nel cosiddetto Welschtirol, la zona di lingua italiana (l'attuale Trentino), la situazione era piuttosto tesa, proprio qui infatti iniziò a farsi sentire la propaganda nazionalista e antiaustriaca che mirava a una separazione quantomeno amministrativa. Il 1848 vide, anche se per un breve periodo, la vittoria delle idee liberali: la censura sparì, la libertà di espressione diventò realtà e si iniziò a lavorare per una nuova costituzione che garantisse più democrazia. Ma era una vittoria temporale quella del liberalismo. Già nel 1849 le forze reazionarie ripresero in mano la situazione, ma nel 1866, con la dichiarazione di guerra della Prussia all'Austria, la Confederazione Germanica venne automaticamente a cessare. L'invasione del Trentino fu affidata a Garibaldi e ai suoi Cacciatori delle Alpi che vinsero parecchie battaglie, tra cui quelle di Monte Suelle, Vezza d' Oglio, Bezzecca. Con la firma dell'armistizio il Veneto fu assegnato all'Italia, ma il Trentino e parte del Tirolo continuarono a restare all'Austria. A partire dal 1866 il processo di germanizzazione di queste valli venne intensificato, cosicché i rapporti tra potere e cittadini si fecero più stridenti. Nel 1867 venne inaugurata la linea ferroviaria del Brennero, nel 1871 fu creato un tracciato che percorreva tutta la Val Pusteria e successivamente furono aperte tratte locali, come ad esempio la Bolzano-Merano. Questa rivoluzione nei trasporti e nei collegamenti creò i presupposti per un'altra rivoluzione: quella turistica. Gli inglesi, pionieri dell'alpinismo, furono i primi ad arrivare. Dopo la vittoria italiana della prima guerra mondiale (1918), la regione fu unita all'Italia fino allo spartiacque del Brennero, risultando così formata da due diversi nuclei: il Trentino, corrispondente alla provincia di Trento, abitato da popolazione di lingua italiana; l'Alto Adige (o Süd Tirol), comprendente la provincia di Bolzano, con popolazione in maggioranza di lingua tedesca. La convivenza di questi due gruppi etnici e linguistici non è stata sempre facile.

Durante il periodo fascista il tentativo di italianizzare l'Alto Adige e soffocare la cultura tedesca inasprì i contrasti e la difficile convivenza. Si verificò una massiccia immigrazione italiana, anche perché funzionari e insegnanti nativi dell'Alto Adige, furono sostituiti da italiani reclutati da tutte le parti del regno; inoltre venne proibito l'uso della lingua tedesca negli uffici statali e nelle scuole ed istituita una nuova toponomastica che prevedesse solo diciture in italiano (persino i cognomi vennero italianizzati). L'idea di un trasferimento in massa dei sudtirolesi prese forma concreta con l'avvento di Hitler in Germania (1933). L'annessione dell'Austria alla Germania nazista (marzo 1938) fu resa possibile anche a causa dell'atteggiamento compiacente italiano. In cambio Mussolini ottenne da Hitler la garanzia che il Brennero sarebbe stato il confine definitivo tra il popolo italiano e quello germanico. L'Italia propose allora di trasferire i cittadini di lingua tedesca in Germania e il 23 giugno 1939 fu raggiunto un accordo che poneva i sudtirolesi di fronte a un dilemma: trasferirsi in Germania o restare, rinunciando però alle proprie radici culturali-linguistiche. Entro il 31 dicembre 1939 tutti i sudtirolesi dovettero decidere e l'86% optò per il trasferimento e l'acquisizione di una nuova nazionalità. Lo scoppio del secondo conflitto mondiale fece tuttavia passare in secondo piano la questione, tanto che le partenze, iniziate nel 1940, si interruppero verso la fine dell'anno successivo. Per tentare di sanare i conflitti, dopo la guerra, la Repubblica Italiana istituì la regione autonoma del Trentino Alto Adige (settembre 1946), garantendo i diritti dei cittadini di lingua tedesca. L'accordo tra il capo del Governo italiano Alcide De Gasperi e il ministro degli Esteri austriaco Karl Gruber prevedeva inoltre l'uso della lingua tedesca nelle scuole e negli uffici pubblici e autonomia legislativa ed esecutiva all'Alto Adige. Nonostante queste disposizioni, i tedeschi sudtirolesi che speravano in un ritorno all'Austria, non si accontentarono e fondarono un nuovo partito politico, il Südtiroler Volkspartei, che si proponeva di rappresentare l'intero gruppo etnico tedesco e ladino. Dopo un periodo iniziale di collaborazione nel quadro del nuovo assetto regionale e provinciale, sorsero i primi problemi: negli anni '50 si susseguirono azioni di protesta da parte austriaca e sudtirolese, che culminarono negli anni Sessanta con attentati terroristici. La notte tra l'11 e il 12 giugno 1961 (la "notte dei fuochi") un buon numero di elettrodotti vennero fatti saltare in tutto l'Alto Adige: iniziò così la guerra dei tralicci che durò alcuni anni. Nel 1971 lo statuto della regione fu modificato, conferendo piena autonomia a ciascuna delle province, perché fosse salvaguardata la comunità tedesca. La definizione delle norme di attuazione dello statuto richiese un lungo lavoro che si concluse solo nel 1992. Il 19 giungo dello stesso anno i due governi di Vienna e Roma notificarono al Segretario generale dell'ONU la chiusura della controversia, determinando la fine di un lungo periodo di inimicizia. Attualmente in Alto Adige vi sono due lingue ufficiali: l'italiano e il tedesco, usate nelle scuole, negli uffici e nella vita amministrativa. È inoltre tutelata la minoranza linguistica che parla ladino, lingua neo-latina, conservatasi intatta dal Medioevo ad oggi, e utilizzata in Val Gardena, Val Badia e Val di Fassa.

IL PERCORSO ARTISTICO E CULTURALE

La regione del Trentino ricca di scenari naturali di grande fascino, offre anche tesori artistici particolari. Alcuni reperti archeologici risalenti all'Età del Bronzo e all'epoca delle popolazioni celtiche (400 a.C.) sono stati trovati nella zona di confine tra l'Austria e l'Alto Adige. I Romani invece che iniziarono il processo di romanizzazione nel I sec., come dimostra l'iscrizione di Marco Apuleio risalente al 23 a.C. e attualmente murata in una lesena esterna della chiesa di S. Apollinare a Trento, non hanno lasciato tracce profonde. Dell'antica Tridentum sono rimasti solo pochi reperti come ad esempio quello della cosiddetta Porta Veronensis (il nome compare nella "Passio Sancti Vigili", un testo del VII sec.d.C.), i cui resti sono visibili sotto il Museo Diocesano; sotto Palazzo Thun, le rovine del cardo massimo; ruderi di un decumano minore sono invece sotto Palazzo Malfatti.Il Medioevo

Nel Medioevo nobiltà e Chiesa determinarono la vita politica e culturale dei vari centri, finché la borghesia non prese il sopravvento. Tra le più antiche testimonianze artistiche, notevoli sono gli affreschi nelle chiese di S. Procolo a Naturno e di S. Benedetto a Malles Venosta, che rivelano influssi sia nordici che meridionali. Come terra di passaggio l'Alto Adige sperimentò infatti contaminazioni stilistiche con tendenze provenienti dal Sud Italia e dalla Baviera. Nel primo romanico, dal XII secolo, importante fu l'opera di costruttori lombardi di area comacina, influenzati da stilemi tipicamente nordici: un esempio è la chiesa dei SS. Candido e Corbiniano a San Candido, costruita sul modello del Duomo di Salisburgo. Anche la pittura romanica, fu, soprattutto nella zona a cavallo tra Trento e l'Alto Adige, il risultato di diversi influssi: dalla tradizione salisburghese a quelle bizantine di Ravenna o Venezia. Esempi notevoli sono nella chiesa di Nostra Signora in Ambitu annessa al complesso del Duomo di Bressanone. In questo periodo i maggiori centri della cultura erano le sedi vescovili, le abbazie, i monasteri e i conventi fondati dai diversi ordini religiosi. Al contrario la cultura laica rimase molto più in ombra. Tra il XII e il XIII secolo sorsero inoltre le città di Bolzano e Merano, e i centri di Chiusa, Brunico, Glorenza e Vipiteno.Il tardo Medioevo

Proprio in quest'epoca i fattori politici ed economici furono determinanti per il primo sviluppo culturale della regione. Con il boom edilizio del XV secolo, conseguenza della prosperità economica, i maestri locali fondarono le prime corporazioni per la costruzione delle sempre più numerose chiese, nel nuovo stile gotico, dall'impronta nordica, come documentano i tipici campanili con copertura aguzza. Si assistette ad un "passaggio di consegne", e il Duomo di Bolzano iniziato nel '200 da costruttori lombardi come basilica a tre navate, fu trasformato in chiesa a sala secondo il modello gotico-tedesco. I costruttori locali furono inoltre attivissimi nell'edificazione di palazzi privati e pubblici (Municipio o Rathaus) e di fortezze. Per quanto riguarda la pittura del tardo Medioevo, nel '300 numerosi erano ancora gli influssi esterni, soprattutto dalla Francia o dalla Toscana (allievi di Giotto vennero ad esempio chiamati attorno al 1335 a Bolzano a decorare la Cappella di S. Giovanni nella chiesa dei Domenicani). Ma ben presto altri artisti della penisola ne seguirono l'esempio, e verso il 1400 nacque in tutta la regione e in Austria uno stile pittorico cortese, risultato della fusione degli elementi italiani con la corrente internazionale nata in Francia e Borgogna (esempi di tale corrente sono nel chiostro affrescato del Duomo di Bressanone). Tra le produzioni artistiche locale notevoli sono gli altari a portelle, con figure intagliate e ante dipinte, opere di pittori e intagliatori che spesso collaboravano insieme (talvolta invece era un solo artista a creare entrambi, un esempio è Michael Pacher, attivo a Brunico come scultore e pittore). Quest'arte proveniente dalla Germania, caratterizzò la produzione artistica altoatesina del Quattrocento e del primo ventennio del Cinquecento, finché la lotta dei contadini del 1525 non interruppe l'attività delle numerose botteghe di scultori e intagliatori locali o tedeschi. Gli altari a portelle erano il frutto di un lento processo di coesione tra gusto gotico proveniente dal Nord e stilemi rinascimentali tipici italiani. Tra i capolavori ricordiamo l'altare di Laces (scolpito nel 1524, quindi a cavallo tra Gotico e Rinascimento, dal tedesco Lederer) che rappresenta le scene della Passione di Cristo; i due altari del Duomo di Merano, uno dei primi del '500 e l'altro dell'800; l'altare di Tarces sempre del '500, dedicato alle sante Caterina, Cristina e Margherita, rappresentate in volti contadini; e i due altari opera dell'artista meranese Hans Schnatterpeck: quello di Laudes piuttosto piccolo (eseguito tra il 1478 e il 1540) e quello grandissimo (supera i 14 metri di altezza) di Lana, rappresentante l'Adorazione dei Magi (1511).Il Rinascimento

E' il periodo dei castelli. I nobili, per mettere in mostra tutta la loro potenza e ricchezza iniziarono a darsi da fare e così, dalle vecchie residenze o fortezze, nacquero lussuosi manieri in pieno spirito rinascimentale, circondati da giardini (un esempio è il Palazzo vescovile di Bressanone). Ma l'arte rinascimentale non prese molto piede in Trentino-Alto Adige, dove il tardo-gotico continuò a rappresentare meglio lo spirito popolare. Gli abitanti dell'Alto Adige erano abilissimi artigiani, fonditori di bronzo, orologiai, intagliatori, armaioli, ma gli artisti chiamati dai nobili, erano per lo più stranieri, che esercitavano il loro influsso rinascimentale fuso con la tradizione gotica. Nacque così uno stile di transizione, tipicamente cortese. A Sud si sentiva invece maggiormente l'influenza dell'arte italiana, e, quindi del Rinascimento vero e proprio. Tra il 1514 e il 1539 Trento sperimentò non solo l'intensa azione politica di Bernardo Clesio, ma anche la frenetica attività artistica sostenuta dallo stesso vescovo principe, che arricchì la città di notevoli opere, conferendole un aspetto rinascimentale. Egli fece ampliare, in pieno stile rinascimentale, il castello del Buonconsiglio, e commissionò a pittori (tra cui il bresciano Romanino), scultori e arazzieri le decorazioni del maniero. Nelle valli Giudicarie, di Non e di Sole, a partire dal 1461, pregevole fu l'opera della famiglia bergamasca dei Baschenis, pittori di stampo rinascimentale. Con la loro bottega al seguito, i vari componenti affrescarono numerose chiese; i loro dipinti rappresentavano vite di santi, Annunciazioni, scene del vecchio Testamento e della Passione di Cristo, trionfi della morte e allegorie. Tra le opere più pregevoli ricordiamo la Natività (1536) di Simone II Baschenis, conservata nella chiesa di S. Lucia a Giustino (il paesaggio rappresentato ricorda quello tipico della Val Rendena, sullo sfondo infatti si scorgono pecore, case dai tetti in paglia e alti pascoli); l'Ultima Cena e Santi (1534) sempre di Simone II, custodito nella chiesa di S. Stefano a Carisolo; la Crocifissione (1495) e la Madonna in trono col Bambino e i santi Fabiano, Sebastiano e Rocco (1495) entrambi di Giovanni e Battista Baschenis, conservati nella chiesa di S. Vigilio a Tassullo; ancora di Giovanni e Battista le Nozze mistiche di S. Caterina (1476-1478, Tres, chiesa di S. Agnese) e S. Orsola e le compagne (degli stessi anni e nella stessa chiesa); l'abside della chiesa di S. Vigilio a Pinzolo (1539, di Simone II) spiccatamente rinascimentale e dal raffinato uso dei colori; gli Evangelisti (1533, Simone II) della volta nel protiro della chiesa della Natività di Maria a Pellizano (qui è conservato il più antico ciclo affrescato dalla famiglia); il Privilegio di S. Stefano (1534 circa, Simone II) uno degli affreschi più grandi (5 x 2 m) dipinti da Simone II Baschenis per la chiesa di S. Stefano a Carisolo (un particolare di quest'opera rappresenta Carlo Magno, durante il leggendario transito in Val Rendena, al quale si deve l'evangelizzazione delle valli trentine); il S. Cristoforo (1480 circa, di Giovanni e Battista) sulla facciata della chiesa di S. Giorgio a Pejo, alto più di 7 metri; la Danza Macabra (1539, Simone II) un lungo affresco di 22 m, dipinto sulla parete meridionale della chiesa di S. Vigilio a Pinzolo, e rappresentante la morte, il Paradiso, l'Inferno e il Giudizio universale, schiera quaranta figure quasi a grandezza naturale. Il Cinquecento, secolo della Riforma e Controriforma, che incisero profondamente sulla cultura trentina (proprio a Trento si tenne tra il 1545 e il 63 il famoso Concilio), sperimentò anche l'opera dei Gesuiti, promotori della Controriforma, chiamati dagli Asburgo in Tirolo e nel Trentino. Furono così fondate nuove abbazie e scuole atte a preparare i nuovi sacerdoti e ad istruire i laici secondo le linee dottrinarie della Chiesa di Roma; inoltre da abili e coinvolgenti predicatori, essi si rivolsero non solo allo spirito dei fedeli, ma anche ai loro sentimenti, (significativi furono i Santi Sepolcri allestiti un po' ovunque durante la Settimana santa e, naturalmente, i Passionsspiele). Fu in questo clima che nacque un nuovo stile popolare: il barocco. Lo sfarzo caratteristico barocco divenne simbolo della Controriforma: la luminosità degli ambienti con stucchi e dorature esaltava la visione della realtà, mentre l'imponenza degli affreschi, spesso con illusioni ottiche, alludeva alla grandezza divina. Per quanto riguarda la letteratura, si ricorda un personaggio originale: Oswald von Wolkenstein, nobile cavaliere e diplomatico, fine conoscitore della musica e della poesia, che produsse versi popolari e sensuali. L'attenzione nei confronti delle opere letterarie si mostrò, soprattutto nella seconda metà del XV secolo sotto l'influsso dell'Umanesimo, nella trascrizione e nella raccolta di preziosi e antichi manoscritti: si diffusero e prosperarono così le biblioteche. Grazie all'opera di Nicolò Cusano, vescovo ed erudito umanista, Bressanone divenne a metà del XV sec. un importante centro spirituale e culturale. Altro fatto significativo di questo periodo fu la comparsa delle prime commedie popolari, che ben presto portarono alla nascita di rappresentazioni a tema religioso: le famose Tiroler Passionsspiele, vere e proprie messe in scena degli episodi della Settimana santa che occupavano più giorni.Il Seicento e il Settecento

Dal 1620 circa il Barocco iniziò a diffondersi ovunque, prosperando per oltre un secolo e trasformandosi in seguito (XVIII secolo) nell'ancor più ricercato Rococò. In questi anni l'Alto Adige subì principalmente l'influenza dei lombardi (considerevole fu l'opera della famiglia Delai: Giuseppe Delai, progettò la restaurazione della chiesa della Madonna dell'abbazia di Novacella). Ma talvolta non avendo i mezzi per affrontare nuove costruzioni, si mantenevano le strutture romaniche o gotiche delle abbazie e delle Parrocchiali, creando però una nuova percezione dello spazio in chiave interamente barocca con l'aiuto di stuccatori e pittori: questa divenne l'"arte di barocchizzare". Anche le ricche facciate delle case, ostentatamente barocche, erano nella maggior parte dei casi aggiunte fittizie, adattamenti su precedenti strutture gotiche, non essendovi i mezzi finanziari per una costruzione ex novo. Per quanto riguarda l'arte plastica, oltre a Cristoforo e Teodoro Benedetti attivi in Trentino, bisogna ricordare Paul Troger, artefice degli affreschi del Duomo di Bressanone. Nel campo della letteratura, nel 1629 a Trento fu fondata sotto il patrocinio di Carlo Emanuele Madruzzo l'Accademia degli Accesi, che tuttavia cessò di esistere solo poco tempo dopo a causa di una grave pestilenza. Più volte si tentò di ricostituire il sodalizio letterario ma invano. Caratteristico dei suoi membri era il vuoto verseggiare e gli strani pseudonimi. Interessante fu l'opera di un certo Michelangelo Mariani Trento con il Sacro Concilio (1670), preziosa testimonianza della realtà nel territorio tridentino di allora, con descrizioni non solo della città, ma anche di molti luoghi del vescovato, dal punto di vista economico, storico, artistico, culturale e del costume. Nel periodo barocco acquistarono sempre più importanza le rappresentazioni teatrali, ancora di argomento religioso o mitologico rivisitato in senso cristiano, organizzate dai Gesuiti nella città di Trento e le manifestazioni collettive della vita religiosa, (processioni o rappresentazioni sacre della Settimana Santa). Ma proprio questi anni connotati dalla magnificenza della corte vescovile segnarono anche l'inizio della progressiva decadenza del casato dei Madruzzo e della conseguente crisi economica. Destino diverso ebbe la città di Rovereto, che nel Settecento visse una notevole espansione economica grazie all'industria della seta. Tale successo determinò non solo un certo benessere ma anche uno sviluppo culturale senza eguali. Tra i letterati degno di nota è Girolamo Tartarotti, stimato erudito in contatto con celebri autori dell'epoca quali ad esempio Ludovico Antonio Muratori. Da ricordare anche l'Accademia degli Agiati, nata nel 1750 per iniziativa di alcuni giovani intellettuali roveretani, cresciuti alla scuola di Girolamo Tartarotti. Nel giro di pochi anni, sotto la guida di Giuseppe Valeriano Vannetti, il sodalizio letterario accolse il meglio della cultura locale, e ospitò persino numerosi esponenti del pensiero italiano ed europeo, da Scipione Maffei a Gasparo Gozzi, da Josef Roschmann a Carlo Goldoni. Nel 1753 ottenne il riconoscimento dall'imperatrice Maria Teresa; lo stemma infatti, una lumachina che, con agio, scala la piramide del sapere, venne incoronato con l'aquila degli Asburgo. Per oltre un ventennio l'Accademia fu sede di attività civica, ricerca linguistica e mediazione culturale tra Italia e Germania e nell'ultimo periodo del Settecento visse intorno all'opera e al prestigio del suo segretario, Clementino Vannetti, finché il coinvolgimento del territorio trentino nelle vicende napoleoniche non determinò una sospensione delle attività.Dall'Ottocento ad oggi

Il dominio bavarese esteso anche a una parte del territorio dell'Alto-Adige, limitò la libertà artistica e culturale, anche se diversi intellettuali della regione si costituirono in gruppi animati da ideali liberali. Ciò determinò un irrigidimento della censura. Intellettuali e artisti nativi della zona operarono lontano dalla loro regione: come nel caso di Andrea Maffei, attivo in Italia come traduttore di autori tedeschi (Schiller), di Antonio Serbati Rosmini, del pittore Josef Anton Koch che lavorò a Roma, e dello scultore della Val Gardena Dominikus Mahlknecht che fu molto stimato alla corte di Luigi Filippo in Francia. L'atmosfera rimase in questo modo piuttosto provinciale e il livello culturale modesto, anche a causa del provvedimento dell'imperatore Francesco I, che per timore di pericolose contaminazioni politiche, chiuse le frontiere, atto che determinò l'interruzione del fecondo scambio di idee che da sempre aveva caratterizzato la zona a cavallo tra l'Austria e il Trentino. L'unica a mantenere i rapporti tra i due mondi culturali, quello tedesco e quello italiano, fu l'Accademia degli Agiati, che a partire dal 1830 circa sperimentò una ripresa della vivacità culturale. Gli artisti della regione, privi di un'impronta univoca, seguirono un po' tutte le correnti del tempo, dal tardo neoclassicismo allo stile dei Nazareni e al borghese Biedermeier. Dal punto di vista architettonico, il XIX secolo, non vide la produzione di grandi opere d'arte, ma si costruirono capolavori tecnici: vennero tracciate nuove strade e la ferrovia visse un vero e proprio boom: nel 1867 fu costruita la ferrovia del Brennero, grazie alla quale si aprirono nuovi orizzonti per l'economia della regione, mentre si avviava al declino la navigazione lungo il fiume Adige. Lo sviluppo delle vie di comunicazione permise lo sviluppo di una nuova fonte industriale, quella del turismo. Fu una vera rivoluzione per gli abitanti delle valli: nacquero le professioni di guida alpina e di maestro da sci, si costruirono infrastrutture adeguate, e si valorizzarono gli aspetti terapeutici del clima e delle acque termali. I centri più mondani si concentrarono nell'Alto-Adige (Merano) e nella zona di Trento (Arco, Lèvico Terme). Solo lo scoppio della prima guerra mondiale ne interruppe uno sviluppo già quasi di massa. A cavallo tra le due guerre il pesante intervento di italianizzazione non solo della cultura, ma anche dell'aspetto esteriore della città rischiò di azzerare l'antica fisionomia tipica delle zone del Sud Tirolo. Il Trentino, seppur lontano dai centri accademici e dai grandi luoghi di elaborazione del sapere, non mancò di esprimere una propria linea di produzione culturale piuttosto specifica. A causa della severa formazione scolastica ed universitaria, del rigore metodologico e di una impostazione mentale poco compatibile con la fantasia creatrice, i trentini si dedicarono principalmente alle scienze (basti citare Giovanni Canestrini, traduttore di Darwin, e Scipio Sighele, criminologo e sociologo di fama europea), agli studi storici e all'erudizione. Per questo motivo pochissime furono le opere letterarie pregevoli, al contrario notevole la presenza di diverse pubblicazioni scientifiche (da ricordare i lavori di Ruggero e Giovanni Cobelli, di Agostino Bonomi, Bernardino Halbherr, Torquato Taramelli, Giacomo Bresadola) e la predilezione per la ricerca storica, che confluì in una serie di riviste, comparse fra '800 e '900: gli "Atti" dell'Accademia roveretana degli Agiati, "Archivio Trentino", "Tridentum", "Rivista tridentina", "San Marco", "Pro Cultura", l'"Annuario della Società Alpinisti Tridentini" e i "Programmi" degli istituti scolastici. La cultura trentina, tra il 1920 e il 1940, non rimase insensibile ai miti patriottici e nazionalisti sfruttati dal fascismo, ma le maggiori istituzioni culturali riuscirono ad esprimere una produzione scientifica autonoma e di notevole valore, nonostante il regime. A tal proposito importanti furono gli articoli della rivista "Il Trentino", specie nel campo dell'arte. Anche la Società di Studi Trentini si focalizzò solo sulla ricerca, mantenendo vivo il gusto della produzione storica separata dalle ideologie di moda, ed affidando i risultati scientifici alla propria rivista, e pubblicando inoltre raccolte di fonti e monografie. L'Accademia roveretana degli Agiati, forse perché attiva in più settori e non limitata all'erudizione storica, fu invece drasticamente condizionata nella vita associativa. Controllata dal ministero dell'Educazione, fu costretta a modificare lo statuto, e persino, dal 1938, a rendere conto dell'appartenenza razziale dei soci e ad espellere gli Ebrei. Gli studi e le informazioni bibliografiche pubblicati sugli "Atti" accademici mantennero comunque fede alle solide tradizioni culturali dell'istituzione. La Società del Museo del Risorgimento, vicina alla Legione Trentina e particolarmente sensibile agli ideali del combattentismo, si ritenne votata alla patria, ma non alla retorica fascista che manipolava le memorie storiche e le figure esemplari del passato trentino. Essa quindi continuò la raccolta dei materiali, e affidò la pubblicazione degli studi a persone di comprovate capacità. Di notevole importanza fu il Museo Civico di Storia naturale, diventato regionale nel 1929, che avviò una intensa opera di ricerche e di pubblicazioni ed attuò iniziative allora all'avanguardia per la protezione della fauna e della flora. Dopo la seconda guerra mondiale la regione, assorbita principalmente dalle vicende storico-politiche che l'hanno coinvolta fino alla fine del '900 circa e dalla sempre più crescente ondata del turismo, ha vissuto un certo ristagno culturale.LE CITTÀ

Trento

120.491 (2021) abitanti. Capoluogo di regione e di provincia, Trento sorge sulla riva sinistra dell'Adige, nel punto di confluenza del fiume con il torrente Fersina, a 194 m d'altezza. La città, per la sua posizione di passaggio obbligato verso l'Europa settentrionale, attraverso il valico del Brennero, è sempre stata un importante centro commerciale. Situata al centro di un'area prevalentemente agricola coltivata a vigne e a frutteti, Trento ha conosciuto, negli ultimi decenni, un certo sviluppo industriale, grazie allo sfruttamento delle risorse idroelettriche del territorio circostante. Si sono così insediati stabilimenti di medie e piccole dimensioni, soprattutto a Sud e a Ovest dell'abitato. Essi operano nei settori chimico, dei pneumatici, metalmeccanico, elettrotecnico, del cemento, delle confezioni, del legno e delle arti grafiche. Anche l'attività terziaria è importante, essendo la città, oltre che centro commerciale, sede amministrativa e universitaria. È punto di transito obbligato per il turismo che si dirige nelle località montane delle valli circostanti.STORIA.

Già in età neolitica remote popolazioni avevano abitato il Doss Trento, che si alzava per cento metri circa sulla piana dell'Adige, lungo la riva destra del fiume. La Tridentum romana sorse invece sulla riva sinistra. La città si sviluppò proprio intorno all'insediamento romano dell'antica Tridente, fondata dai Celti o dai Reti e conquistata dai Romani nel 222 a.C. All'inizio del Medioevo i cittadini si trasferirono sul Doss e qui si formò il primo nucleo, che in seguito si estese ai piedi del colle (Piè di Castello). Divenuta ducato longobardo e poi marchesato e contea franca, nel 925 l'imperatore Ottone I unì la zona di Trento, insieme a tutta la Marca veronese al ducato di Baviera. Trento, dal 1027, fu eletta capoluogo dell'omonimo principato ecclesiastico e, nel 1273, passò sotto la tutela dei conti del Tirolo. Da quel momento i principi vescovi furono indipendenti solo di nome poiché di fatto fecero parte della contea del Tirolo e ne seguirono le sorti. Nel 1363 quando la casata tirolese si estinse, la città passò a Rodolfo d'Asburgo. Più volte al centro della lotta tra Venezia e gli Asburgo, Trento si appoggiò sempre più all'Impero, ma nel 1511 il vescovo concluse con Massimiliano I un trattato di protezione. Dal 1516 al 1539 la città fu retta dal vescovo Bernardo Clesio, che fece conferire quell'aspetto rinascimentale che ancora oggi caratterizza le vie centrali. Dopo la Riforma luterana fu la sede del Concilio tridentino (1545-1563) e si trovò coinvolta in aspri conflitti sociali e religiosi. Dopo il benessere conosciuto durante il governo dei principi-vescovi della famiglia Madruzzo (XVI sec.), andò incontro a un periodo di decadenza, passando sotto domini sempre differenti. Con la Restaurazione ritornò all'Impero asburgico e per tutto il XIX sec. fu centro del movimento irredentista che chiedeva l'annessione all'Italia. Famoso resta a tale proposito il sacrificio di Chiesa, Filzi e Battisti. Dopo la prima guerra mondiale la città divenne italiana insieme a tutta la regione.

ARTE.

Pochi sono i resti dell'epoca romana. La città monumentale è compresa nella zona che si distende tra il Duomo e il Castello del Buonconsiglio. L'edificio più importante è il Duomo. Fondato nel VI sec. e dedicato a S. Vigilio, fu ricostruito nel 1145 e successivamente fu rimaneggiato in forme gotiche lombarde da Adamo da Arogno e dai Maestri Campionesi. L'esterno è decorato da un rosone chiamato ruota della Fortuna e da una galleria di archetti tipica dello stile romanico; l'interno è a croce latina, con tre absidi e volte a crociera; belle sono le scale a logge che salgono dalle navate laterali e lungo le quali sono deposte alcune lastre funerarie del '500 (la più importante appartiene a Bernardo Clesio). Sempre all'interno, nella Cappella del Crocifisso costruita da Giuseppe Alberti in stile barocco (1682) furono promulgati i decreti del Concilio. L'altare maggiore, protetto da un baldacchino barocco, conserva le spoglie di S. Vigilio. Nel transetto si possono ammirare interessanti affreschi del '300, mentre desta curiosità la statua della Madonna degli Annegati, così chiamata perché davanti al suo cospetto avveniva il riconoscimento di chi era morto nel fiume Adige. L'altro polo monumentale è costituito dal Castello del Buonconsiglio, antica residenza dei principi-vescovi. Consta di più edifici, alcuni dei quali risalgono al XIII sec., con rimaneggiamenti e aggiunte successivi; i principali sono il Castelvecchio, la Giunta Albertiana e il Magno Palazzo. L'area più importante di Castelvecchio è il cortile, aperto da tre ordini di loggiati, decorati da affreschi: il più pregevole è il Carlo Magno in trono di Fogolino. Il Magno Palazzo si deve a Bernardo Clesio, che lo concepì come massima espressione del progetto di rinnovamento urbanistico che aveva pensato per Trento. L'interno fu affrescato da Dosso Dossi e ornato da statue in terracotta di Zaccaria Zacchi. La Giunta Albertiana presenta una decorazione barocca a stucchi ed affreschi opera di Dosso Dossi, Fogolino e Romanino, mentre le statue sono ancora di Zacchi. Il Castello è sede del Museo Nazionale Trentino, che raccoglie materiale archeologico, artistico ed etnografico, e del Museo Trentino del Risorgimento, con ricordi del movimento irredentista. Sempre nel Castello si possono visitare le celle dei patrioti Damiano Chiesa, Fabio Filzi e Cesare Battisti, che nel 1916 vi furono uccisi. Notevoli sono i palazzi che fiancheggiano alcune strade del centro (tra i quali Palazzo della Provincia, neorinascimentale, risalente al 1874 e in origine adibito ad hotel, oggi ospita esposizioni; Palazzo Fugger Galasso del 1608, in stile tardomanierista, ha una facciata in bugnato liscio suddivisa da lesene; Palazzo Salvadori, sede della Sinagoga fino al 1475, in seguito rifatto; Palazzo Thun di origine cinquecentesca; Palazzo delle Albere, il cui aspetto ricorda più un fortilizio che una villa, luogo di riposo del cardinale, danneggiato nel 1796 da un incendio e successivamente adibito a caserma, a cascinale e infine a fienile. All'interno si può visitare una ricca collezione di opere d'arte del XX secolo). Tra le chiese, degne di nota sono quella di S. Lorenzo (fondata dai Benedettini, in stile romanico, all'interno completamente spoglia), quella di S. Maria Maggiore (commisionata da Bernardo Clesio ed edificata nel 1520 da Antonio Medaglia sui resti di un luogo di culto del VI sec., tipica del Rinascimento lombardo; pregevoli sono i dipinti interni), la chiesa di S. Francesco (opera della Controriforma, progettata da Andrea Pozzo, massima espressione del barocco in città) e quella di S. Apollinare (anche questo luogo di culto fatto costruire sui resti di un'antica chiesa del XII secolo dai monaci Benedettini, entrati in conflitto con i vescovi principi, fu riedificato nel 1320; la facciata è a capanna e alla base del campanile si può osservare un sarcofago del 1320). Nella centrale piazza Duomo sono da ammirare il duecentesco Palazzo Pretorio (IX-X sec., rimaneggiato da Federico Vanga, con aggiunte manieriste e barocche; nel 1963 alcuni lavori tentarono di recuperarne l'aspetto medievale, l'interno occupato oggi dal Museo Diocesano Tridentino, presenta sia il Concilio di Trento che le opere pittoriche e scultoriche locali), la Torre Civica (eretta nell'XI sec. su un'antica porta romana) e la Fontana di Nettuno.La provincia di Trento ha una superficie di 6.207 kmq; e una popolazione di 544.745 (2021) abitanti, prevalentemente montuosa, è dedita all'agricoltura (viti, frutta, cereali, patate, tabacco e foraggi), all'allevamento e allo sfruttamento del legname dei boschi di conifere. Grazie all'abbondanza dell'energia idroelettrica a disposizione, numerose sono le industrie (estrattiva, chimica, metallurgica, metalmeccanica, tessile, enologica, della carta ecc.). Tutta la provincia è zona di interesse turistico e alpinistico. Tra i centri più importanti ricordiamo: Arco, Canazei, Cavalese, Levico, Madonna di Campiglio, Pergine Valsugana, Riva e Rovereto.

Bolzano

107.760 (2021) abitanti. Bolzano (in tedesco Bozen) è posta lungo la direttrice del Brennero, alla confluenza della Valdadige con la valle dell'Isarco. È situata in una conca racchiusa tra le pareti dolomitiche dello Sciliar, del Catinaccio e del Latemar. La sua posizione la rende un importante nodo di comunicazione tra Italia, Austria e Svizzera. Sono di conseguenza molto sviluppati i traffici commerciali, affiancati da numerosi stabilimenti industriali (settori meccanico, siderurgico, chimico, alimentare e della lavorazione del legno). È inoltre centro di smistamento del movimento turistico internazionale, che s'indirizza nei diversi luoghi di villeggiatura, ricchi di attrattive ambientali e artistiche. Inizialmente occupante solo l'area tra l'Isarco e il torrente Tàlvera, la città si è via via estesa verso Gries e lungo la riva destra del torrente. Tutt'intorno è cinta da pendii boscosi e coltivati a vigneto. Circa metà della sua popolazione è di lingua italiana, mentre gli altri abitanti parlano tedesco.

STORIA.

Originariamente stazione militare romana fondata nel 14 a.C. da Druso che vi impiantò il Pons Drusi, l'antica Bauzanum (questo appellativo apparve per la prima volta nella Storia dei Longobardi di Paolo Diacono) divenuta successivamente contea longobarda, nel VIII sec. fu conquistata dai Franchi e, in epoca medievale, si trasformò in importante centro commerciale (il vino bozanarium della sua conca era celebrato in età carolingia). Fu a lungo disputata tra duchi di Baviera e di Trento, per finire poi sotto il governo dei principi-vescovi di Trento in seguito alla donazione dell'imperatore Corrado II il Salico nel 1027. Essendo posta lungo la via del Brennero, la città cominciò a sviluppare intensi scambi con il vicino Tirolo e fu profondamente influenzata dalla civiltà germanica. Assunse una struttura urbana a partire dalla fine del XII secolo. All'inizio la città consisteva di un'unica strada: la via dei Portici (i portici avevano la funzione di permettere l'esposizione e la compravendita delle merci al riparo dalle intemperie). Il nucleo cittadino svillupato attorno alla via e alla residenza del Vescovo, era chiuso tra mura intervallate da tre porte, e circondato da un fossato. Ad Ovest della città vescovile i Conti di Tirolo costruirono un insediamento, dove si teneva il loro mercato, in competizione con quello vescovile di via Portici. Per iniziativa dei principi-vescovi e della nobiltà regionale, la città conobbe così una prima fase di espansione urbana che tuttavia fu contrassegnata da un periodo iniziale di marcata conflittualità tra i vari poteri che si contendevano il controllo del territorio. Lo scontro tra i vescovi di Trento ed i conti di Tirolo, intenzionati a creare una compatta struttura territoriale, si trasformò in un vero e proprio conflitto militare che ebbe luogo proprio nella città sul Talvera. Le ostilità si conclusero a favore di Mainardo di Tirolo-Gorizia alla fine del XIII secolo, quando nel 1277 conquistò la città vescovile e demolì le mura, cambiando l'assetto dell'intero centro: venne realizzato l'anello di strade che univa il centro ai sobborghi e furono costruite sette nuove porte sulle principali vie di accesso al borgo con il duplice scopo di sorvegliare chi transitava e di far pagare una tassa sulle merci. La dominazione degli Asburgo sulla città, iniziata nel 1363, determinò un periodo di relativa tranquillità e sviluppo economico. Nel 1442 re Federico III istituì un consiglio comunale, ma in seguito il duca Sigismondo prima e re Massimiliano I dopo, fecero di Bolzano un nucleo economico e politico della loro contea. Nel XVI e XVII secolo l'evoluzione dell'antico distretto cittadino a centro urbano di importanza sovraregionale (grazie anche all'immigrazione da parte delle aree meridionali della Germania e dell'Austria) determinò l'insediamento di attività produttive, artigianali e mercantili. Questo processo indusse l'arciduchessa Claudia de' Medici ad istituire un proprio Magistrato Mercantile negli anni tra il 1633-35. I frutti della produzione vinicola, delle attività connesse ai trasporti e ai depositi di merci e delle fiere, arricchirono la consistenza e il prestigio del ceto dei ricchi mercanti nel vecchio nucleo cittadino dei Portici: si iniziavano a delineare così le premesse della radicale evoluzione delle strutture economiche e sociali che si sarebbe avviata e compiuta nei secoli seguenti. Durante l'età napoleonica la città entrò col Tirolo a far parte della Baviera (1806-10) e poi, insieme al Trentino, del Regno Italico. Ritornata all'Austria con la Restaurazione (1815), Bolzano, con tutto il Trentino Alto Adige, rimase sotto il suo governo sino alla prima guerra mondiale (1915-18). Successivamente fu annessa all'Italia. Nel corso della seconda guerra mondiale la città occupata dai Tedeschi (1943-45) fu restituita all'Italia al termine del conflitto.

ARTE.

Il centro storico della città conserva un'impronta tipicamente nordica. Si raccoglie intorno al Duomo, in stile romanico-gotico (secc. XIII-XV: la chiesa venne ricostruita dal 1295 sopra un luogo di culto paleocristiano e di uno carolingio), dal caratteristico tetto policromo con forti spioventi, su cui svetta l'elegante campanile (1519). Notevoli i resti degli affreschi sulla facciata, mentre all'interno sono ancora numerosi (secc. XIV-XVI). Pregevole è anche il ricco pulpito e l'imponente altare barocco. Poco lontano s'innalza la chiesa dei Domenicani (nell'antichità parte di un convento risalente al 1272) semidistrutta durante la guerra e poi ricostruita. Anche la chiesa dei Francescani, eretta nel 1221 sui resti di un'antica cappella e rimaneggiata nel '300, è stata bombardata durante la seconda guerra mondiale; pregevoli sono gli affreschi interni, databili tra il '300 e il '600. Intorno a questi edifici sacri si snodano le vie del centro storico: piazza delle Erbe, sede del mercato cittadino (qui inoltre si mettevano alla gogna i condannati), delimitata da palazzetti tipici e ornata dalla Fontana di Nettuno e via dei Portici, fulcro commerciale della città, con caratteristici edifici a portici del XV-XVIII sec. (il lato sinistro occupato dai portici italiani, e quello destro dai portici tedeschi, erano rifacimenti cinque-settecenteschi dei prospetti delle case affacciate sulla strada). Da ricordare anche il Palazzo mercantile, in stile barocco, eretto tra case di fondazione gotica: qui risiedeva il magistrato, che dal 1635 aveva il compito di risolvere le controversie sui commerci; gli ambienti interni ospitano oggi il Museo mercantile. Il Museo Civico, che raccoglie invece materiale archeologico ed etnografico, è anche sede di una pinacoteca con opere di artisti atesini e preziose sculture lignee. Ma ben più affascinante è il Museo Archeologico dell'Alto Adige che custodisce antichità che vanno dal 15000 a.C. all'800 d.C. e il cui pezzo principale è Ötzi, la mummia di un pastore ritrovata nel settembre del 1991, tra i ghiacciai della Ötztaler Alpen. L'uomo del Similaun (così viene chiamato in italiano dal nome del ghiacciaio) risalente a più di 5000 anni fa, è conservato in una sorta di teca a una temperatura di -6 °C, che ricrea le condizioni che ne hanno permesso la perfetta conservazione.

La provincia di Bolzano ha una superficie di 7.400 kmq; e una popolazione di 533.715 (2021) abitanti. è stata costituita nel 1927. Quasi completamente montuosa, è attraversata da numerose vallate alpine (Val Venosta, Val Pusteria, Val Gardena ecc.), famose in tutto il mondo per le loro bellezze naturali. Il paesaggio montano piuttosto aspro si alterna a pascoli verdeggianti e a boschi. Oltre all'intenso movimento turistico, sia invernale sia estivo, altre fonti di ricchezza per la provincia sono allevamento, foraggi, legname, segale e patate. Caratteristica della provincia di Bolzano è un'antica forma di proprietà detta "maso chiuso", secondo la quale la terra si tramanda al primogenito senza possibilità di divisione. Ciò ha finora garantito una certa stabilità delle dimensioni aziendali, perpetuando tuttavia anche forme di sfruttamento piuttosto arcaiche, con un ingente contributo della manodopera femminile. In tutta la provincia vige il bilinguismo e la lingua italiana è sempre affiancata da quella tedesca. Fra i centri principali sono da ricordare: Appiano (Eppan), Bressanone (Brixen), Brunico (Bruneck), Laives (Leifers), Merano (Meran), Ortisei (Sankt Ulrich) e Vipiteno (Sterzing).

Corvara in Badia Bolzano Comune di Corvara in Badia Provincia di Bolzano

LE PIRAMIDI DI TERRA

Se si compiono escursioni in Alto Adige (soprattutto in Val di Cembra, a Segonzano, e sull'Altopiano del Renon, intorno a Bolzano), in mezzo a fitte abetaie e a verdi praterie, può accadere di scorgere strane ed esili guglie di terra, alte fino a 40 metri, che s'innalzano superbe verso il cielo. Chiamate anche muraglie del diavolo o signorine incappucciate, queste specie di stalagmiti di terra hanno un aspetto stravagante e un'origine curiosa. Infatti assomigliano a piramidi aguzze, assottigliate verso la sommità, che hanno in cima, a mo' di cappello, un grosso masso, che pare sfidare le leggi dell'equilibrio. Queste bizzarre colonne con capitello sono frutto dell'erosione provocata dai corsi d'acqua e dalle piogge. Gli agenti naturali hanno scavato senza posa il terreno ricco di depositi morenici (rocce, massi, sabbia ecc.), caratteristico delle valli dell'Alto Adige; lo hanno inciso a tal punto e tanto in profondità da formare non dei semplici solchi (come i calanchi appenninici), ma vere e proprie valli. La morena, così frantumata e divisa, è stata ulteriormente dilavata dai ruscelli d'acqua, che hanno eroso i depositi di terra, creando creste frastagliate. I blocchi di pietra in cima sfidano le piogge e proteggono dall'acqua il materiale sottostante. Tuttavia le piramidi di terra hanno un ciclo di vita breve: l'acqua le scolpisce ma anche le distrugge. L'erosione arriva ad abbattere queste colonne naturali, asportando l'intero deposito, per poi ricominciare a scavare più a monte, creando nuovi spettacolari funghi di pietra.

LA NASCITA DELLE DOLOMITI

Le Dolomiti sono una sezione della catena alpina orientale, delimitata dalle valli della Rienza (Val Pusteria), dell'Isarco, dell'Adige, del Brenta (Val Sugana) e del Piave. Ma questi imponenti massicci, che sovrastano vasti altipiani, ricchi di pascoli e di boschi, e profonde valli fluviali, hanno in comune una medesima origine, che li rende diversi dagli altri gruppi alpini. Il fatto che all'alba e al tramonto le nude pareti di roccia, ornate di guglie e bastioni si tingano di meravigliose sfumature che variano dal rosso al viola, da sempre ha fatto sognare l'uomo, che ha fantasticato incantesimi da parte di mitiche divinità dei boschi. Ma in realtà queste montagne hanno un'origine diversa, che risale a 200 milioni di anni fa, all'era mesozoica. All'epoca esse erano immense scogliere, su cui crescevano rigogliose colonie di alghe, coralli e molluschi. Le sommergeva l'acqua tiepida del Mare di Tetide (l'antico Mediterraneo, molto più vasto), che offriva le condizioni ideali per queste forme di vita. Ma quando l'acqua iniziò a ritirarsi, le scogliere cominciarono ad emergere finché, scomparso il mare, svettarono in tutta la loro grandezza rispetto ai fondivalle, formati da terreni tufacei e marnosi. Le Dolomiti sono costituite da dolomia, una roccia calcarea di scogliera. Esse si configurano infatti come delle enormi scogliere coralline fossili, sopravvissute all'azione erosiva degli agenti atmosferici, in cui si sono cristallizzati miliardi di microrganismi che, al variare del sole, ancor oggi acquistano colorazioni e riflessi diversi.

Il Cimon della Pala (Dolomiti)

PICCOLO LESSICO

Broz

E' la forma dialettale di "barroccio", un carretto, di solito a due ruote, usato per il trasporto di legnami, concimi e materiali vari. Un tempo era adoperato su tutti i tipi di terreno grazie ad alcuni accorgimenti che lo rendevano adatto a tutti i tragitti di montagna.Canederli

Piatto tipico tirolese i Knödel, palline cotte in acqua bollente, sono fatti di pane raffermo bagnato nel latte e guarniti di prezzemolo, tuorlo d'uovo, lardo o speck e salsiccia a pezzi. Talvolta gli ingredienti cambiano di zona in zona così si possono gustare canederli a base di carne o a base di formaggio, o addirittura dolci a base di frutta.Concilio di Trento

Fu il nono concilio ecumenico, che si propose dapprima la pacificazione con i protestanti e finì per ribadire e precisare la dottrina cattolica sui punti controversi, attuando la riforma disciplinare del clero e riconfermando la suprema autorità del Papa. Si svolse in varie fasi: convocato a Trento da Paolo III con la bolla del 22 maggio 1542, ebbe inizio il 13 dicembre 1545; nel 1547 fu spostato a Bologna e riconvocato a Trento, da Giulio III nel 1551-52; ripreso nel 1562, si concluse nel dicembre 1563 con Pio IV. In opposizione alla dottrina protestante negò la salvezza per sola fede, la limitazione della materia di fede alle Sacre Scritture, il libero esame e condannò il disconoscimento dell'autorità papale. Venne inoltre compilato il catechismo romano.Dolomia

Termine che deriva dal nome del geologo Déodat de Gratet de Dolomieu che per primo distinse la dolomite dalla calcite. La dolomia è una roccia semplice sedimentaria, formata da dolomite con residui di calcite, talvolta in percentuali notevoli. Presenta struttura tipicamente cristallina, notevole consistenza, grande resistenza agli agenti atmosferici, colore generalmente biancastro. La dolomia si forma nelle barriere coralline e negli atolli, dai resti di coralli per azione del cloruro di magnesio dell'acqua marina e per la presenza di carbonato ammonico. In Italia è presente in Veneto, Trentino, Sicilia e Sardegna.Nosiola

Coltivati intorno al castello di Toblino, i vitigni di Nosiola producono un vino bianco, zuccherino, adatto ad accompagnare principalmente dolci e dessert. Chiamato anche vin santo, poiché i grappoli raccolti in autunno sono pronti nella Settimana Santa, durante la quale vengono pigiati e spremuti con il torchio, il Nosiola raggiunge una gradazione di 10-15°, grazie al prolungato riposo (5 anni) nelle botti di rovere.Ötzi

E' il nome del cadavere mummificato trovato nel settembre del 1991 nella Valle Ötzler (Val Senales). La mummia risalente a circa 5300 anni fa (Età del Rame), pesava 15 kg circa ed era alta 160 cm. Il corpo è stato rinvenuto completamento intatto con i suoi indumenti e l'equipaggiamento: un'ascia, un pugnale, un arco e una faretra, una gerla, una rete, un ritoccatore, a dimostrazione che si trattava con ogni probabilità di un cacciatore.Speck

Tra i prodotti gastronomici sudtirolesi più famosi, lo speck si accompagna a qualsiasi pietanza. Può essere infatti gustato da solo, accompagnato da formaggi o utilizzato come condimento. Preso dalla parte della coscia piatta del maiale, è un tipo di prosciutto magro dal caratteristico gusto forte (conferitogli dalle spezie usate nella lavorazione) e affumicato (per via della fumigazione con legno di ginepro).Teroldego

Questo vino, gustato già nel '500 dai partecipanti al Concilio di Trento (lo storico Michelangelo Mariani in una sua opera del 1673, scrisse: "Li vini teroldeghi, che nominai ... sono muti che fan parlare..."), viene coltivato nella zona di Campo Rotaliano. Ma la sua storia è addirittura più antica, in un documento del 1310 viene menzionato come "... il vino Tiroldigho...", e appare anche in un atto di vendita del 1480. Anche l'origine del nome è piuttosto antico, e tra le varie teorie, una delle più interessanti vuole che Teroldego derivi da "Tiroler Gold", l'oro del Tirolo. Dal colore rosso rubino piuttosto intenso, a volte con sfumature violacee, e tendente al rosso mattone con l'invecchiamento, questo vino ha un profumo forte che richiama alla memoria i frutti di bosco (lampone e mirtillo). Con il suo sapore asciutto e gustoso si adatta a tutti i tipi di carne e anche ai formaggi più saporiti. Considerato il principe dei vini trentini, ha guadagnato la denominazione DOC.Tirolo

Provincia federata (12.647 kmq; 579.000 ab.) dell'Austria meridionale, situata tra l'Italia (Trentino-Alto Adige), la Svizzera e la Germania. Prevalentemente montuosa è percorsa dai fiumi Inn, Rosano, Sill, Ziller e dal Reno. Un quarto circa del territorio tirolese è incolto; abbastanza estesi sono i pascoli, e le foreste. L'agricoltura è sviluppata sui fondivalle più ampi (frumento, segale, mais, patate; ma anche alberi da frutto: peri, peschi) e sulle pendici esposte a Sud (vite). Il sottosuolo è ricco di salgemma, il cui sfruttamento, iniziato nel Medioevo, continua su vasta scala a Hall: nel passato erano sfruttati anche giacimenti di rame e argento. Notevole lo sfruttamento delle risorse idriche e delle vaste foreste, il legname delle quali è utilizzato specialmente per la fabbricazione della carta e per la produzione della cellulosa. Le principali industrie (del legno, cemento, tessili) sono concentrate a Innsbruck, Kufstein, Landeck. Molto sviluppata, è l'industria turistica, che conta numerosi centri di fama internazionale. La popolazione rurale vive in prevalenza in masi, specie nella parte più bassa della valle dell'Inn, o in cospicui centri tra i quali si distinguono Innsbruck, Villaco, Lienz, Kufstein.PERSONAGGI CELEBRI

Cesare Battisti

Patriota, soldato, geografo (Trento 1875-1916). Ufficiale dell'esercito italiano, venne catturato dagli Austriaci, processato e condannato all'impiccagione che ebbe luogo il 12 luglio 1916 nel Castello del Buonconsiglio.Damiano Chiesa

Patriota (Rovereto 1894-1916). Partecipò come volontario alla guerra del 1915-18 e divenne ufficiale dell'esercito italiano. Fu processato e condannato dagli Austriaci come traditore il 19 maggio 1916.Alcide De Gasperi

Statista (Trento 1881-1954). Deputato al Parlamento austriaco nel 1911, fu poi tra i fondatori del Partito Popolare Italiano, di cui divenne segretario nel 1923. Rifugiato in Vaticano durante la dittatura fascista, nel 1941 riprese clandestinamente le fila del movimento cattolico: nasceva così la Democrazia Cristiana. De Gasperi ininterrottamente presidente del Consiglio dal 1945 al 1953, firmò nel 1946 l'accordo con il ministro degli Esteri austriaco Karl Gruber, che prevedeva l'utilizzo della lingua tedesca nelle scuole e negli uffici pubblici e l'autonomia legislativa ed esecutiva dell'Alto Adige.Antonio Rosmini

Sacerdote e filosofo (Rovereto 1797-Stresa 1855). Fu uno dei maggiori spiriti dell'Ottocento italiano. Compì gli studi a Padova. Nel 1830 pubblicò anonima la grande opera filosofica Nuovo saggio sull'origine delle idee. Subì persecuzioni dall'Austria per le sue idee favorevoli all'unità e indipendenza d'Italia, alla libertà dei popoli, alla riforma della Chiesa. Nel 1840 pubblicò il Trattato della coscienza morale che fu oggetto di viva polemica. Fu amico di varie personalità del tempo: Tommaseo, Manzoni, Cavour. Tra le altre opere: Introduzione alla filosofia, Il rinnovamento della filosofia in Italia, Teodicea.Giovanni Segantini

Pittore (Arco 1858-Engadina 1899). Allievo all'Accademia di Brera di G. Carmignani, fu influenzato dall'ambiente milanese e dalla tradizione romantica lombarda. Esordì dipingendo nature morte, vedute e soggetti d'ispirazione letteraria. Il Coro di S. Antonio del 1879 ebbe un certo successo. Nel 1880 si stabilì in Brianza dove acquisì nuove caratteristiche: schiarì la tavolozza e si concentrò maggiormente sulla luce. Le opere successive, eseguite durante il soggiorno a Savognino (1886-94) mostrano la raggiunta maturità stilistica. I suoi ultimi dipinti, densi di riferimenti simbolici, furono eseguiti nell'isolamento delle montagne dell'Engadina.CENTRI MINORI

Arco

17.823 (2021) abitanti. Centro in provincia di Trento. Situato sulla destra del Sarca, in una fertile piana alluvionale, coltivata a gelsi, viti e olivi, sorge su di una roccia coronata dalle imponenti rovine di Castel d'Arco. In passato Arco è stato Kurort, meta della nobiltà austriaca. Il castello, eretto con finalità difensive, con tutta probabilità prima dell'anno Mille, fu dimora dei conti d'Arco, che lo abbandonarono tra la fine del '400 e gli inizi del '500. Nel Seicento l'antico maniero fu fatto ristrutturare: dal 1665 al 1675 il maestro Stefano Voltolino e i suoi collaboratori compirono notevoli interventi di restauro. Ma nel 1703 le truppe francesi presero d'assalto la città, la saccheggiarono e arrecarono ingenti danni anche al castello. Degni di nota sono anche la chiesa della Collegiata, alcuni palazzi, la chiesa di S. Apollinare e l'eremo di S. Paolo.

Bressanone

22.770 (2021) abitanti. Centro in provincia di Bolzano. Importante stazione climatica, frequentata sia nella stagione estiva sia in quella invernale. Si trova sulla riva destra dell'Isarco.

Centro agricolo (bestiame, latticini, foraggi). Nel 827 era chiamata Pressena, poi Brixina da cui derivò l'italiano Bressanone e il tedesco Brixen.

Nel 901 l'imperatore Ludovico il Fanciullo la concesse al vescovo di Sabiona, da allora divenne città simbolo del potere temporale dei principi vescovi.

Il centro abitato risale alla prima metà dell'XI secolo, quando furono innalzate le mura.

Nel 1525 fu coinvolta nella guerra dei contadini e nel 1797 fu occupata per breve tempo dalle truppe francesi. Dopo essere passata nelle mani del governo della Baviera prima (1806) e in quelle austriache dopo (1814), divenne territorio italiano dal 1918.

Degni di nota sono alcuni antichi monumenti, tra cui il Duomo, serrato tra due alte torri campanarie e slanciato verso l'alto, era di origini ottoniane (X sec.) ma fu rifatto da Giuseppe Delai in chiave barocca (1745-1754; l'interno a navata unica, abbellito da 33 tipi di marmi diversi, è decorato da affreschi pregevoli. Notevole è il chiostro del Duomo, in stile romanico, realizzato dopo il 1174 e modificato nel 1370 con volte a crociera, custodisce affreschi del periodo dal 1390 al 1500 con pregiate opere della pittura murale tardo-gotica); la chiesa di San Giovanni, romanica, dove nel 1080 venne eletto l'antipapa Clemente III; la chiesa di San Michele, anch'essa in stile romanico dell'XI secolo (il coro gotico ed il campanile, chiamato Torre bianca, sono invece del XV secolo, mentre la navata tardo gotica è del 1500. Barocchizzata dopo il 1750 con affreschi); il Palazzo vescovile, in passato residenza dei signori di Bressanone, eretto per la prima volta nel XIII sec. a ridosso della vecchia cinta muraria, in seguito più volte ristrutturato (il cortile interno è chiuso da logge rinascimentali disposte su tre piani, le facciate sono barocche e il portale in marmo. All'interno si trova il Museo Diocesano, che custodisce opere tipiche dell'arte altoatesina dal Medioevo all'800 avanzato e ospita una collezione di presepi databili tra '700 e '900 e provenienti da tutto il mondo).

Il duomo di Bressanone (Bolzano)

Brunico

17.050 (2021) abitanti. In tedesco Bruneck. Centro in provincia di Bolzano. Si trova a 835 m s/m nella valle della Rienza. Ricca di prati e di boschi di abeti. È il principale centro commerciale della Pusteria. Il clima è mite. Nei pressi di Brunico sono i bagni di Anterselva, di Ramwald e della selva di Ilstern; a Nord sbocca la valle di Tures. Importante centro climatico estivo. Nel 1091 l'imperatore Enrico IV donò al vescovo Altwin di Bressanone una contea della Val Pusteria, che comprendeva anche l'area del futuro borgo. Verso la metà del XIII sec. (1251) il principe-vescovo di Bressanone Bruno von Bullenstätten e Kirchberg, fissò qui la sua residenza estiva, e per proteggere i suoi possedimenti fece costruire un castello: pose così la prima pietra per la fondazione della città, che porta quindi il nome del suo fondatore. Il nome Brunico fu menzionato per la prima volta in un documento ufficiale nel febbraio del 1256. All'epoca la città era costituita solamente da case allineate su due file che formavano un'unica via adiacente al colle del castello; una grande piazza, detta Piazza della Dogana, era il fulcro della vita cittadina, poiché qui venivano depositate, pesate e sdoganate le merci che passavano dal borgo. Durante il principato del vescovo Albert von Enn (1324-1336) furono ultimati il muro di cinta ed il fossato. Ben presto anche oltre la porta orientale furono costruite delle nuove case. Tra il XIV e il XV secolo Brunico divenne una città alquanto florida: lo sviluppo del commercio tra Augusta e Venezia raggiunse la massima prosperità e gran parte delle merci trasportate attraverso la Val Pusteria si fermavano in Piazza della Dogana. Nel 1500 quando la Val Pusteria passò sotto il governo tirolese per diritto di successione tra gli Asburgo ed i conti di Gorizia, Brunico rimase territorio vescovile. Nell'aprile del 1723 un grosso incendio scoppiò nei pressi del quartiere Ragen, e le fiamme, alimentate da un forte vento distrussero quasi tutti gli edifici della città. Fortunatamente le guerre napoleoniche non arrecarono alcun danno materiale, e anche durante la prima guerra mondiale Brunico non subì l'assalto dei fuochi nemici, mentre i bombardamenti avvenuti durante il secondo conflitto mondiale fecero molte vittime e causarono ingenti danni. Nei decenni successivi la città si è estesa considerevolmente e l'aumento notevole della popolazione, determinato dalla realizzazione di nuove zone industriali e dalla nascita di imprese artigianali, negozi ed abitazioni, ha provocato un certo benessere. Tra i monumenti si ricorda l'omonimo castello, che come la città ha preso il nome dal suo fondatore (tuttora proprietà del vescovo di Bressanone; numerosi furono gli interventi di ristrutturazione; nel cortile rimangono affrescati alcuni stemmi dei diversi vescovi); la chiesa del Salvatore alle Orsoline eretta nel XV sec. sulla cerchia muraria della città (all'interno pregevole è l'altare maggiore neogotico che ingloba tre rilievi in legno policromo di derivazione boema; 1430 circa); la parrochiale di Nostra Signora in stile neoromanico, ricostruita nel 1853 (degni di nota sono gli affreschi interni, tra cui un Crocifisso sull'arcata a destra del presbiterio e il gruppo di Cristo portacroce col cireneo, lungo la navata sinistra).

Canazei

1.884 (2021) abitanti. Centro in provincia di Trento, a 1465 m s/m, sulla destra dell'Alvisio. Situato in zona amena e pittoresca, è località di interesse alpinistico e sciistico. Attrattiva maggiore sono le Dolomiti.

![]()

Guadagnare navigando! Acquisti prodotti e servizi.

Guadagnare acquistando online.

![]()

Madonna di Campiglio

(1.522 ab.). Rinomato centro di soggiorno in provincia di Trento, frazione di Pinzolo con una popolazione di 3.069 (2021) abitanti. Turismo estivo e invernale. Nell'area dell'attuale abitato sorgeva già alla fine del XII sec. un ospizio-monastero, che fu demolito nel 1872 dopo che Giovan Battista Righi acquistò i terreni della zona dal Capitolo di Trento e fece costruire in poco tempo un albergo e una strada che collegava Pinzolo a Madonna. Il paese divenne ben presto una stazione turistica elegante e alla moda, meta favorita dell'alta borghesia d'Oltralpe e oggi degli appassionati di sci italiani. Nella chiesa neogotica di S. Maria (1895) si può ammirare un trittico del secondo Quattrocento, con portelle dipinte e tre statue.

Merano